|

|

| |

Mai

2005: |

| |

| |

Endlich

sind die 30 Bäume oberhalb der Albula-Straße fertig. Immerhin

haben die großen Bäume bis zu 90 Äste – bis zu

2,5 Stunden dauert die Belaubung von so einem Baum. Ein bisserl individuell

sollen's schon ausschauen, schliesslich sehen die Bäume in der

Natur auch kaum aus wie von der Stange – wobei man bei Fichtenmonokulturen

schon mal seine Zweifel bekommen kann. Wie auch immer –ich finde,

die langwierige Arbeit hat sich gelohnt. Eine neue Erfahrung für

mich ist, auch ganz kleine Nadelbäume als Modelle nachzubilden.

Meist sieht man auf Modellanlagen groß konfektionierte Bäume

– bildet man nun auch kleine Bäumchen, etwa in Preiser-Männchen-Größe

nach, wirkt die Modellnatur gleich viel authentischer. Besonders reizvoll

wirken Kontraste wie große und kleine Bäume, Wald und lockere

Baumgruppen oder einzelstehende Bäume und ganz eng zusammenstehende

Bäume, deren Kronen von weitem wie eine einzige Silhouette erscheinen.

Durch den von der Albula-Straße abzweigenden Feldweg und dessen

Kreuzung mit dem Wanderweg ergeben sich schöne Blicke aus diversen

Perspektiven durch die Bäume – im Original ebenso wie im

Modell. |

|

|

| |

|

|

zur

Galerie |

| |

| |

März/April

2005: |

| |

| |

Es

geht mir beim Bau dieser Albula-Brücke auch darum, die Landschaft

im Modell wiedererkennbar nachzubilden. Vorbildfotos leisten mir Hilfe

beim Bau der Bäume und deren Aufstellung im Gelände, was

nicht ganz einfach ist, denn die Perspektiven zwischen Modell und

Vorbild sind nicht ohne weiteres unter einen Hut zu bringen. Vor allem

musste ich mal einsehen, daß die Bäume wesentlich schlanker

zu gestalten sind, als gewohnt. |

|

|

| |

| |

Beim Aufstellen

der Baumrohlinge (Zitat eines Besuchers: schaut aus wie Waldsterben)

wurde gleich klar, daß ich manches verkürzt darstellen

muss, weil der Platz in der Tiefe fehlt. Trotzdem scheint mir schon

jetzt, in der Phase "Waldsterben", der Eindruck könnte

nach der Begrünung dem Vorbild ziemlich nahe kommen. Mir geht

es um gewisse Durchblicke und Perspektiven, die mir gefielen beim

Wandern durch das Albulatal.

Löten der

Rohlinge und Stellproben für die Bewaldung gestalten sich unerwartet

langwierig. Allein auf der kleinen Fläche oberhalb der Straße

stehen jetzt schon 30 Bäume. Ich schätze, daß das

Albula-II-Modul auf einer Fläche von 150 x 50 cm insgesamt

mehr als 100 Bäume erhalten wird.

|

|

|

| |

| |

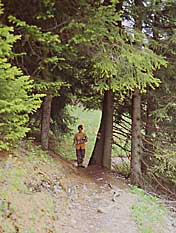

Beim

Durchsehen der Dias hat es mich doch gewurmt, daß der Platz

nördlich der Brücke recht knapp bemessen ist auf meinem

Modul. Diese Situation mit dem Weg durch das Wäldchen sollte

doch mit auf die Anlage. Auf den folgenden beiden Bildern mit den

Drahtmodellen sieht man, was mir einfach nicht gefallen wollte: zwar

hatte ich einen Baum nachgebildet mit Ästen bis fast zum Boden,

jedoch der besondere Charme des Durchblickes und der Wanderweg-Markierung

am Baumstamm – es musste einfach noch mit einbezogen werden.

Also habe ich noch die beiden hinteren, nahe beieinanderstehenden

Bäume gelötet und gedrillt. Einfach mal sehen, ob sich mit

"Schiebung" was machen lässt, notfalls könnte

ich die Bäume auch anderweitig auf der Anlage verwenden. |

|

|

| |

| |

So hat die Chose

im Drahtmodell-Zustand zunächst ausgesehen.

By the Way -

heute beim Wandern ist mir aufgefallen, daß Tannenzapfen,

wenn sie von Eichkatzerl auseinandergezupft sind, eine schöne

Farbe für Waldboden ergeben könnten. Also werde ich mal

reife Tannenzapfen mahlen …

|

|

|

| |

| |

Auch

die Wurzeln auf dem Wanderweg sollen nachgebildet werden. Sowas ist

typisch für Wanderwege im Gebirge - abgetretene Wurzeln an der

Bodenoberfläche. Übrigens habe ich mir eingebildet, nach

dem Abtauen des Schnees etwas Lärchenwaldboden einsammeln, trocknen

und mahlen zu können. Pfeifendeckel, denn von den Nadeln ist

nach einem Winter nurmehr wenig übrig. Am besten sammelt man

Naturmaterialien aus Wäldern mit laubabwerfenden Bäumen

im Herbst, denn dann ist alles frisch, vor allem die Farben. |

|

|

| |

| |

Die nächsten

beiden Galerie-Bilder zeigen also die drei Bäume, die ich wichtig

finde, um den Eindruck der Vorbildsituation annähernd wiederzugeben.

Die Begrünung

der Baumgerippe und somit der Fortschritt der Arbeiten an der Anlage

richtet sich nunmehr, ab April, nach den Erfordernissen der Gartenarbeiten

draußen vor der Haustüre. Ausserdem werde ich wohl erstmal

eine Anlagenbeleuchtung anbringen, denn die ersten begrünten

Koniferen zeigen – es wird dunkel im hinteren Anlagenbereich.

Und nicht zu vergessen – die Wandersaison beginnt, somit auch

einige "Studien" am Vorbild – mich bizzelt halt doch

eine spezielle RhB-Brücke. Daher wird der Modellteil dieser

Site über das Sommerhalbjahr vermutlich nicht oft aktualisiert,

Vorbildbilder allerdings habe ich en masse. Aber die kommende Intensiv-Modellbahn-Saison

kommt sicher ...

|

|

|

| |

|

|

zur

Galerie |

| |

| |

2004: |

| |

| |

Zum

möglichst originalgetreuen und maßstäblichen Nachbau

der Brücke war das Buch "Technische Bauten schmalspuriger

Gebirgsbahnen" von Schweers und Wall hilfreich. Selbstverständlich

war noch das Fotografieren verschiedenster Details nötig, wie

etwa die Schutzmauer vor Unterspülungen am Hauptbogen-Pfeiler

oder die kleinen, etwas versteckt liegenden Zugänge an die Pfeilerfundamente.

Die Hauptabmessungen wurden auf 10mm Pappelsperrholz aufgezeichnet.

Zum Aussägen habe ich zwei Sperrholzplatten übereinander

gelegt. |

|

|

|

| |

Und

dann "nur" noch zusammenleimen. Zuvor allerdings gab es

noch etliche Zwischenstücke, beidseitig oben enger werdend, zu

sägen. Die Pfeiler werden schliesslich zum Fundament hin breiter.

Ohne präzise Tischkreissäge kaum exakt zu bewältigen.

Einfach auf ein paar Fahrzeuge verzichten. Es gibt recht gute Sägen

(mit Werkstatt-Staubsauger) schon zum Preis von 3 oder 4 Bemo-Normalserien-Lokis.

– Nicht vergessen beim Planen: Es muss ja noch mindestens 2mm

Gips allseitig aufgetragen werden. |

|

|

|

| |

Ich habe mich

dazu entschlossen, die Brücke so zu bauen, daß die Pfeiler

unten keine Chance haben, sich beim Gipsen zu verziehen. Am Fundament

habe ich durchgehend noch einige Zentimeter Holz stehen lassen.

Das gibt der Brücke insgesamt eine gute Stabilität. So

schaut das Ganze am Ende aus wie ein Kasten und ist nach allen Richtungen

hin verwindungssteif. Also kann die Feuchtigkeit des Gips dem Brückenrohling

kaum etwas anhaben.

Zum Gipsen sind

Kartonschblonen empfehlenswert, denn sie ermöglichen exakte

Konturen. Ich habe zu diesem Zweck einen schweren Aquarellkarton

genommen, den kann man sogar mehrmals verwenden.

|

|

|

|

| |

Etwas

für Alchimisten: Nach schlechten Erfahrungen bei Versuchsstücken

habe ich eine Rezeptur ausgetüftelt in der Hoffnung, daß

sie nicht so hart und spröde wie Gips ist. Dem Gips habe ich

etwa ein Viertel Moltofill beigegeben. Vor dem Auftrag des Gipses

auf das Holz hat es sich bewährt, es mit Holzleim einzupinseln.

Sobald der Leim etwas angezogen hat, kann man die Mischung auftragen.

Diese ist mit Leimwasser angerührt. Um Stein-Struktur zu erhalten,

abschliessend mit einem Borstenpinsel Gemisch aufstupfen. Zu diesem

Zweck habe ich ein Leimwasser mit hohem Leimanteil zubereitet. Dem

möglichen Abplatzen beim Steinritzen kann vor dem Stupfen noch

dadurch vorbeugend begegnet werden, indem man die glatte Gipsoberfläche

etwa mit einer alten Holzraspel behutsam anrauht. Vor dem Stupfen

leimen ist nicht empfehlenswert, falls man später mit Aquarellfarbe

einfärben möchte, denn beim Ritzen kommt man garantiert

stellenweise auf diese Leimschicht. Die stösst Wasser ab und

es hilft auch keine Ochsengalle mehr als Netzmittel. |

|

|

|

| |

O.K.

und dann geht das Fugenritzen los. Bei einer Brücke dieser Größe

dauert das schon ein bisserl. Für die Bogenmauerung fertigte

ich eine Schablone. Einige Fotos halfen mir beim nächsten Schritt:

Steine einer Bogen-Mauerung zählen, um annähernd maßstabgetreue

Steingrößen zu erhalten. Ich habe nun nicht jeden Stein

exakt wie beim Vorbild geritzt - mir kam es aber darauf an, daß

später alles stimmig wirkt. Es gibt so einige Kleinigkeiten,

wie z. B. die drei rötlich gefärbten Steine im Bogen auf

der Südseite, gleich dort, wo der Wanderweg verläuft und

die Wanderwegmarkierung angebracht ist. Bei sowas darf man ruhig "kleinlich"

sein, denn das sind die Details, welche die Wiedererkennbarkeit ausmachen.

Der Rest bleibt dann wieder der Routine oder der "schöpferischen

Freiheit" überlassen. |

|

|

|

| |

Vom

Einfärben des Brückenmodells gibt es keine Bilder. Doch

einige Tipps an dieser Stelle: Grundsätzlich färbe ich den

Gips mit Aquarellfarbe der Firma Schmincke. Dabei achte ich auf Lichtbeständigkeit

der höchsten Klassen, was bei Erdfarb-Tönen wie Goldocker,

Umbra gebrannt und natur sowie Elfenbeinschwarz (dies Schwarz ergibt

einen schönen warmen Ton) gegeben ist. Alle Farben werden mit

viel Wasser in kleinen Marmeladegläsern verdünnt und für

die Zeit des Färbens darin aufbewahrt. Ochsengalle als Netzmittel

nicht zu vergessen. |

|

|

|

| |

Die

menschliche Haut gibt immer geringe Mengen Fett ab und beim Steineritzen

überträgt sich dieses auf gewisse Stellen. Vorwiegend an

Mauerkanten. Also pinsle ich den Gips vor dem Farbauftrag mit Isopropanol

ab und löse somit alles, was Aquarellfarbe abweist. Es werden

keine Mischfarben aufgetragen, dafür jeder Ton für sich

extra. Je stärker die Farbe verdünnt ist, desto besser lässt

sich in schichtweisem Auftrag der Ton mit feinen Lasuren steuern.

Ein paar Originalsteine aus der Umgebung der Brücke dienen als

"Farbkarte". Man kommt mit den genannten 4 Farbtönen

absolut dem Original nahe. Auf jeden Fall an Gipsabgüssen testen.

Es gibt übrigens Unterschiede bei der Farbaufnahme je nach gespachteltem,

gestupftem – und besonders bei gegossenem Gips auf der Rückseite

und der Seite, die in der Latexform war. |

|

|

|

| |

Die

Mauer-Ritzen werden nach Durchtrocknung der Brücke zunächst

leicht gewässert und dann mit einem spitzen Aquarellpinsel verdünnte

weiße Acrylfarbe einlaufen gelassen. Die Kalkspuren und was

sonst noch an den Innenseiten der Bögen an Sauce runtersickern

mag, habe ich mit meinem verdünntem Spezial-Gips-Gemisch nachgebildet.

Im Original sind diese Spuren ja auch teilweise erhaben auf dem Mauerwerk.

Stellenweise mit verdünntem Goldocker und Umbra natur einpinseln

und schon schauts aus wie echt. Ich denke, es sind nicht nur Kalkspuren,

was da runtersickert, vermutlich auch Reste Allzumenschliches und

das ist nicht weiß. |

|

|

|

| |

Nun

erst wird die Brücke in den Modulkasten eingebaut. In diesem

Falle leicht diagonal, damit's nicht zu starr wirkt. Immerhin ist

das Modell ca. 115 cm lang und der Modulkasten "nur" 50

cm breit. Also hats vergleichsweise wenig Gelände um die große

Brücke herum. Anschliessend habe ich auf verschiedenen Ebenen

Auflageflächen für die Styrodur-Blöcke eingepasst.

Ich wollte nicht den ganzen Modulkasten mit dem teuren Material auffüllen.

Kabelverbindungen nicht vergessen, denn die lassen sich nachträglich

bei dieser Methode nurmehr schwer einziehen. Das Gelände wurde

mittels etlicher Fotos dem Original nachgebildet. Zum Glück gibt's

mit Styrodur nicht das fürchterliche Gekrümel wie mit Styropor.

Unter dem Brückenmodul hat es einen Leichtbau

Grundrahmen – dieser ist aus optischen Gründen

zurückgesetzt und von vorn bei normaler Betrachtungsperspektive

nicht sichtbar. Insgesamt könnte vom Gewicht her eine Person

dieses Modul alleine mit Leichtigkeit tragen, wenns nicht so sperrig

wäre. |

|

|

|

| |

Und

schon samma wieder bei den Rezepturen – mein Gemisch für

die Geländehaut: 2 Eßlöffel Gips, 4 Eßlöffel

Moltofill und 2/3 Gipsanrühr-Gummibecher mit Sägestaub.

Diesen Sägestaub fange ich in meiner Kreissäge-Absaugung

auf, das Kreissägeblatt hat bei 250mm Durchmesser 80 Zähne.

Ein gröberes Blatt zerfetzt das Holz eher als daß es feine

Schnitte macht, und es liefert das bekannte grobe Sägemehl und

nicht den feineren Sägestaub. Also das Ganze mit Leim-Wasser

sämig anrühren und draufgeklatscht auf's Styrodur. 2 –

3 mm Auftrag genügen. Ganz ohne Farbzugabe ergibt das einen schönen

natürlichen Farbton und vor allem kann man einerseits eine schöne

körnig krümelige Struktur haben – eben wie echte Erde

en Miniature – andereseits, wenn man oft genug mit einem Malerspachtel

drüberstreicht, auch eine ziemlich glatte Oberfläche. Für

die Straße fertigte ich ein Gemisch mit weniger Sägestaub

und mehr Gipsanteil. |

|

|

|

| |

Zuvor allerdings

galt es noch einige Details zu fertigen und anzubringen. So zum

Beispiel den ummauerten Abfluß neben der Straße unterhalb

des Wanderweges. Oder die Stützmauer an der Straße und

die Schutzmauer vor Unterspülungen des Fundamentes am Pfeiler

unterhalb der Straße. Natürlich nicht zu vergessen die

beiden kleinen Gehäuse auf der Nordseite der Hauptpfeiler mit

den Zugangstüren zu den Fundamenten. Das Bachbett ist ausgefüllt

mit Albulabach-Steinchen und Sand aus der Nähe des Campingplatzes

Bergün.

Das Brückengeländer

sowie die Oberleitungs-Brückenmasten sind bereits gelötet.

Bevor ich diese Teile jedoch einbaue, muss erst das Gleis angelötet,

verlegt und eingeschottert werden. Einige Baumgerippe sind ebenfalls

schon nach Orginalfotos gelötet.

Fortsetzung

folgt ...

|

|

|

| |

nach

oben |

|

zur

Galerie |

|