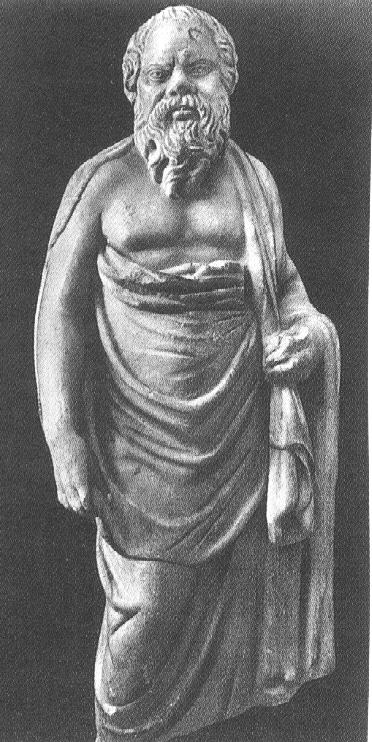

Sokrates

469—399 v. Chr. Sohn des Steinmetzen Sophroniskos und der Hebamme Phainarete. Aus Alopeke (Attika).

Sokrates wird übereinstimmend als häßlich

bezeichnet; er habe einem Silen geglichen, von untersetzter Gestalt, mit Bauch,

Glatze, dickem Hals, vorquellenden Augen, aufgestülpter Nase und großem Mund mit dicken

Lippen. Er entsprach also keineswegs dem Ideal der Zeit, und — was damals wohl

überraschend war — sein Äußeres entsprach nicht der <Schönheit seiner

Seele>. Durch zwei inschriftlich beglaubigte Hermen ist das Sokrates-Bildnis gut

überliefert, eine Doppelherme mit Seneca und eine Herme in Neapel. Danach lassen sich

andere Köpfe als Bildnisse des Sokrates erkennen. Dabei zeigt sich, daß zwei

unterschiedliche Originale kopiert worden sind. Das erste ist offenbar entstanden, als der

Künstler noch Gelegenheit hatte, Sokrates zu sehen. Hier erscheint der Philosoph ganz

nüchtern erfaßt, durchaus satyrhaft, aber doch in einer Art, die seine Weisheit hinter

der häßlichen Maske deutlich erkennen läßt. Das zweite Sokrates-Bildnis entstand auf

dieser Grundlage erst nach seinem Tode und ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit jenem

<Reuebildnis>, das die Athener, nachdem sie ihn zum Tode durch den Giftbecher

verurteilt hatten, als Wiedergutmachung aufstellten. Es war ein Werk des Lysippos (Diog.

I.aerr. 2,43; Tert. Apol. 14). Dieses Bildnis glorifiziert den zu Unrecht verurteilten

Philosophen und zeigt ihn so, wie ihn auch seine Schüler sahen. Der Künstler verdrängte

das Häßliche zugunsten einer geistigen Schönheit des Mannes, der lehrte, daß die

Tugend lernbar sei, und der von sich bekannte, daß er nichts wüßte. Als einsamen Mann

in seiner Zeit, nicht nur von seiner Frau Xanthippe unverstanden, arm und anspruchslos,

zeigt ihn das frühe Bildnis; den Philosophen, der verkündete: «Es gibt nur einen Gott,

die Kenntnis, und nur einen Teufel, die Unkenntnis», und der dem Individuum befahl, nur

auf die eigene innere Stimme zu hören [...].

Sokrates wird übereinstimmend als häßlich

bezeichnet; er habe einem Silen geglichen, von untersetzter Gestalt, mit Bauch,

Glatze, dickem Hals, vorquellenden Augen, aufgestülpter Nase und großem Mund mit dicken

Lippen. Er entsprach also keineswegs dem Ideal der Zeit, und — was damals wohl

überraschend war — sein Äußeres entsprach nicht der <Schönheit seiner

Seele>. Durch zwei inschriftlich beglaubigte Hermen ist das Sokrates-Bildnis gut

überliefert, eine Doppelherme mit Seneca und eine Herme in Neapel. Danach lassen sich

andere Köpfe als Bildnisse des Sokrates erkennen. Dabei zeigt sich, daß zwei

unterschiedliche Originale kopiert worden sind. Das erste ist offenbar entstanden, als der

Künstler noch Gelegenheit hatte, Sokrates zu sehen. Hier erscheint der Philosoph ganz

nüchtern erfaßt, durchaus satyrhaft, aber doch in einer Art, die seine Weisheit hinter

der häßlichen Maske deutlich erkennen läßt. Das zweite Sokrates-Bildnis entstand auf

dieser Grundlage erst nach seinem Tode und ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit jenem

<Reuebildnis>, das die Athener, nachdem sie ihn zum Tode durch den Giftbecher

verurteilt hatten, als Wiedergutmachung aufstellten. Es war ein Werk des Lysippos (Diog.

I.aerr. 2,43; Tert. Apol. 14). Dieses Bildnis glorifiziert den zu Unrecht verurteilten

Philosophen und zeigt ihn so, wie ihn auch seine Schüler sahen. Der Künstler verdrängte

das Häßliche zugunsten einer geistigen Schönheit des Mannes, der lehrte, daß die

Tugend lernbar sei, und der von sich bekannte, daß er nichts wüßte. Als einsamen Mann

in seiner Zeit, nicht nur von seiner Frau Xanthippe unverstanden, arm und anspruchslos,

zeigt ihn das frühe Bildnis; den Philosophen, der verkündete: «Es gibt nur einen Gott,

die Kenntnis, und nur einen Teufel, die Unkenntnis», und der dem Individuum befahl, nur

auf die eigene innere Stimme zu hören [...].

Aus Hafner, G.: Bildlexikon antiker Personen, S. 253f.

| zurück zum Verzeichnis |